No Mito dos Confins, a palavra toca fisicamente os mortos. São palavras bastante concretas convertidas, paradoxalmente, em metáforas. Os povos primitivos estão mais perto dos elementos e das cercas que separam o humano do animal e os vivos dos mortos, donde ‘confins’. Quando uma palavra bendita emociona um vivente que a ouve, a ponto de arrepiar a sua pele, significa que o falecido escutou a oração: a mensagem tocou seu destinatário, que envia um sinal de volta, como aquelas confirmações de recebimento de email, ou como protocolo de recebimento na forma do arrepio…

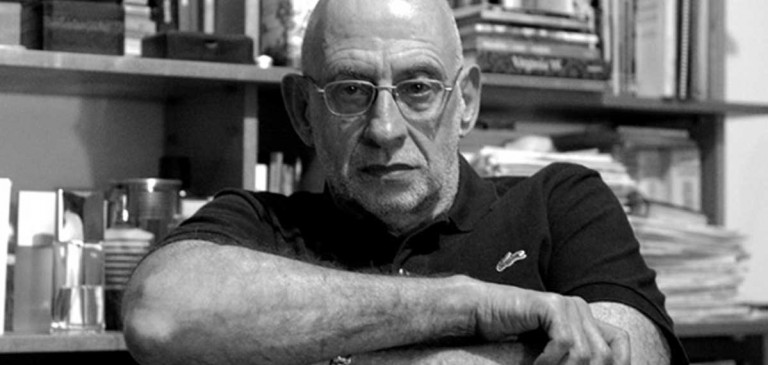

Conheci o Guzik nos anos 50. Eu nasci e ele era meu tio. Ele tinha livros, discos [long-play!], revistas, vocabulário, conversa, filmes, peças, espetáculos, amigos interessantes, roupas modernas, conhecimento, cultura, erudição… Falava línguas com o impecável accent, tão chique!, quase pernóstico. Além de tudo e principalmente, ele tinha as chaves que abriam as portas secretas e proibidas. Um universo que eu adorava.

É, eu adorava o Guzik! Mas muitas águas passaram por debaixo da ponte e, apesar de todo amor, tive uma relação difícil e conflitada com ele. Inquieto; atrevido; plural; sem noção de seu tamanho, por isso, inseguro; possuidor de um alto poder de sedução, quase hipnótico [do qual eu me defendia]; desajeitado; objeto do meu amor e do meu ódio; o mais gói dos judeus, para cuja alma se rezou uma missa católica na Igreja da Consolação [sugerida por seus amigos e autorizada pela família]; infantil e maduro; mal-educado e elegante; contraditório; parcial; inadequado; irreverente; apaixonado; injusto; mesquinho e generoso ao mesmo tempo; amante de encrenca e avesso a encrencas também ao mesmo tempo; como ele me deu trabalho!

Briguei com ele em 95, após a publicação de ‘Risco de Vida’. Entre outros motivos, enxerguei no livro que eu não fazia parte da sua vida [equivocadamente, talvez – mas talvez não]. E acho que nunca o perdoei por ele ter sido mais do mundo que da família. Essas são as razões confessáveis. Por quinze anos estive rompido com ele: na verdade, seus últimos quinze anos – que eu evidentemente não sabia que seriam os últimos.

Nunca perdi de vista as suas faculdades mentais hipertrofiadas. Mesmo no auge da minha indisposição, sempre reconheci a excelência das suas críticas teatrais, a qualidade de seu texto e o rigor e o método de seu pensamento largo.

‘Amigos brigam e des-brigam!’, me disse ele na última conversa, no hospital. ‘Amigos brigam e, quando um deles fica doente, des-brigam!’, concordei. ‘E depois que o doente sara, brigam de novo’, completamos a idéia. Nós rimos. Estávamos falando sobre nós. E, sem nenhuma modéstia, estávamos dizendo um ao outro: olha só como nós sabemos fazer a coisa certa. Nós somos bacanas! Diferente de gente que briga e nunca mais faz as pazes. Nós somos ‘os caras’! Amoroso, nosso encontro fazia parecer que não houvera intervalo tão longo. Eu me dei conta de que tinha saudades dele. Havia esquecido como podia ser boa a sua companhia.

Ele tinha desde sempre um traço adolescente, como uma marca tatuada. E quando se é família, sustentar o inferno de uma permanente oposição, não é assim tão fácil, afinal de contas…

Lá atrás, quando nasci, ele era mesmo adolescente. Com 66, até dia 26/6, dia de sua morte, ainda era um legítimo teenager. Planos e projetos, olhou o mundo com enorme curiosidade até o fim.

A adolescência fez com que jamais envelhecesse. No discurso, na linguagem, na plasticidade, nas antenas que captavam toda brisa, na graça, era jovem. Não obviamente no sentido barato do termo [do botox], mas – bem ao contrário – no sentido de desafiar limites, de buscar o novo, onde quer que o farejasse. E que faro! A adolescência, exaustiva e desconfortável, condena a posições sempre instáveis e precárias e provisórias, porque daqui a pouco tudo já vai ser diferente. Ele soube incansavelmente reformular suas rotas.

Outro dia, olhei as fotos de um link de uma homenagem feita a Alberto pela SP Escola de Teatro, no dia do seu aniversário, 9/6. Ele está lá, em todas as fotos, rodeado de jovens, entre 20 e 40 anos. Meninas lindas e meninos lindos. Que inveja!

Aos 60 anos, ele poderia querer ficar em casa, tomando chá com canja e vendo televisão. Mas, ao invés, foi para o palco correr risco, experimentar, desafiar, corrigir ainda mais uma vez sua rota, ser feliz… Carregou a marca admirável e insuportável de conservar intacta a não-submissão à ordem. O amor ao estrangeiro. Amor àquilo que é não-familiar… Não é por aí, então, justamente onde eu [não] entro?! Como desejei ser não-família do Alberto…

Na contramão, dionisíaco, não se deixava domesticar. Muito hormônio pra dar conta! Quantas antipatias ele comprou! Como é que alguém que, do meu ponto de vista, foi tão filho, – maldito e amado – pode ter deixado tanta gente órfã? Em tempo: adolescência supõe uma Lei à qual se opor e, assim, como se sabe, afirma necessariamente os pais e a filiação, mais do que qualquer etapa da vida.

Encontrei um conhecido num almoço um dia antes da morte de Alberto. Ele me disse: ‘Guzik morreu ontem’. Havia circulado um boato de que ele falecera na véspera – a partir de quando os médicos desligaram as máquinas, reconhecendo finalmente que nada mais havia a ser feito. Expliquei que Alberto estava muito mal, mas ainda vivo. Ao compreender que eu era sobrinho do Guzik, o conhecido comentou: ‘Nunca soube que o Alberto tinha família’. Talvez um comentário fortuito. Mas sintomático!

Guzik visitava a sua mãe, no mínimo, uma vez por semana e a ela telefonava, diariamente, nas últimas décadas pelo menos, senão a vida toda. Até que eu me afastasse, víamo-nos semanalmente por quase quarenta anos. Continuou a encontrar-se com sua irmã e seu sobrinho [o caçula] com regularidade e freqüência semanal. Visceralmente ligado a sua casa de origem, por que cargas d’água dava a impressão de não ter família??

Seus pais eram russos. Atravessaram o Atlântico. Chegaram jovens demais e pobres demais. A mãe, costureira. O pai, camelô-itinerante. Teria sido músico, mas deixara o pistão na Rússia. Sem pistão, empurrava uma carroça de porta em porta, aqui em São Paulo, nos anos 30 e 40, vendendo panelas. Klienteltchik, é como se diz: fazia clientela. Foram morar no Cambuci e mergulharam na feijoada e na brasilidade, mas não esqueceram jamais como se faz varenikes.

Quando sobrava dinheiro, compravam livros. Compraram também um violino e um piano. Fanny estudou piano; Alberto, violino. O som de seu violino, reza a lenda familiar, lembrava o de um gato sendo esfolado vivo.As ondas do choque entre o borsht e a caipirinha atingiram Alberto muito mais que a nós, sobrinhos, da geração seguinte. Ele nos serviu de anteparo e filtro, como um mangue. O conflito das culturas nos chegava atenuado. Nossa distância da Europa era confortavelmente maior. Nós podíamos rir do sotaque e da severidade; ele, não. Eram comunistas, seus pais. Para eles, a religião é ópio. O prazer, talvez, também. Deus está morto e orgasmo, só para depois da revolução.

A mãe dele ainda vive. Alberto foi embora antes dela. Do alto de sua idade, ela diz sentir-se uma dinossaura que perdeu a hora. De fato, a cena mais triste de todas foi vê-la chegando, aos 98 anos, para acompanhar a cerimônia de cremação do filho. Ali estava Rei Lear na morte de Cordélia. Ela chora, mas de tempos em tempos diz para nós e para si mesma: ‘as coisas são como são’! Chorei eu, diante da lucidez cortante da mãe que, além de perder a hora, perde o filho. Chora sua dor animal e medonha, mas não se pensa nem vítima, nem coitada, nem mais desgraçada que o resto da humanidade, pelos fatos que não conspiram de acordo com seu desejo centenário. Ela não se sente não-merecedora de seu destino. Sabe ela que nessa vida, numa enorme proporção, naquilo que realmente importa, decidimos tão pouco. Esse terrível saber está nela incrustado tão fundo, que constitui mesmo seu núcleo.

Caso raro, o desejo, nela, não distorce o fato nem a percepção. Os limites estão colocados, ela os reconhece e por eles se guia. Nada de wishful-thinking! Não para a imigrante que veio desembarcar no Brasil, fugida do nazismo. Para sobreviver, ela nunca pode se dar a esse luxo. Não-sionista, nem a terra prometida ela abraçou. No dicionário da judia da diáspora, que teve a sua família morta na guerra, nenhum mecanismo atenua a realidade – mesmo quando a realidade é injusta e insuportável. Aqui nesta casa não se acredita em milagre. Já eu não aprendi tão bem essa lição, e freqüentemente me julgo abandonado pelos deuses – mesmo que o prejuízo seja tão-somente o zelador avisando que vai faltar água por trinta minutos…

Para a velha senhora da Europa Central, que veio do gueto e cuja língua materna era o idish, mas que falava russo, polonês, hebraico e alemão [e português, depois que aqui aportou], seus filhos não seriam jamais menos que reitores da USP. Nenhum de seus filhos foi reitor, nem da USP, nem de outra universidade qualquer. Tampouco seus netos foram reitores. Esse fato grave, a absoluta falta de reitores na família, determinou que ela nos olhasse para sempre com aquele olhar que diz: ‘que gente mixa!’.

Está aí a grandeza da mulher que oferece involuntariamente a monumental e formidável oposição para que o filho dê seu salto épico, proporcional ao tamanho do obstáculo. Para fazer frente à terra-sem-sonho da mãe-russa, um lance de gênio: decretar uma implacável e perene transgressão e ali instalar-se. O pulo do gato.

Pois o filho da imigrante, ao contrário, deseja um mundo no qual as coisas, por um minuto, NÃO sejam como são: o alívio provisório do trauma das coisas condenadas a serem somente do jeito que são! Sonhar a dor e o trauma é desejo e desafio do Teatro essencial e maiúsculo.

Nesse jogo, porém, ao recusar os limites e a realidade dos fatos e, num atrevimento, fingir ‘que as coisas NÃO são do jeito que são’, às vezes, acaba-se revelando melhor a alma e as outras dimensões ocultas e óbvias dessas mesmas coisas. Eis a chave das portas proibidas! E de repente, numa utopia, porque o messias ainda não chegou, milagrosa e judaicamente, em maior medida talvez do que Alberto imaginou, as coisas não são mais e para-todo-sempre do jeito que eram…

A chave dos mistérios, descobri-a muito mais tarde e sozinho, como tem que ser. Usei-a noutra fechadura e abri outras portas que me levaram a outros campos, distintos dos de Guzik. Desemboquei noutro espaço que, ironicamente, em tudo remete à cena do teatro…

Eu também, todo santo dia, no improviso e no escuro, diante de sombras que dançam num fundo de penumbra, submetido a uma economia, sento e espero. E ouço e vejo personagens ganhando forma, exigindo atenção, traduzindo-se num discurso, num embate doloroso, nomeando-se, para depois desaparecerem do cenário, sem deixar rastro nem vestígio. Puf!

Caminhei até aqui, nestes dias de luto. Entendi finalmente alguma coisa. As peças se encaixam, mas é tarde. Para continuar minha briga com Alberto, eu precisaria que ele estivesse vivo, fazendo oposição, plataforma de decolagem, para que eu ensaiasse então meu salto… Empresto assim do mito primeiro e de sua sabedoria, a chance remota de tocá-lo fisicamente, lá nos confins, através da minha palavra…

E da herança toda, reivindico um pedaço, por direito legal e jurídico, publicamente, sangue do meu sangue: seja eu eternamente jovem e curioso, agora e pelo resto da vida. E quando chegar minha hora de me conformar, tomar chá com canja e ver TV, que eu tenha também coragem de consultar meu desejo maldito, infantil e transgressor. Nenhuma culpa. As coisas são como são.

Boa viagem, Alberto. De coração.

Post-scriptum – Uma inacreditável rede de afeto se formou nos mais de 120 dias em que Alberto esteve no hospital. Seus amigos foram tão carinhosos com ele e nos deram tanto apoio que, ao final, a impressão é a de que aumentaram nossa família [que de fato é muito pequena], engordando-a, incluindo-se nela, tomara eternamente… Cléo de Páris; Julia Bobrow; Bárbara Regina Oliveira [primeiro as damas!]; Ivam Cabral e Rodolfo Garcia Vazquez; Sergio Roveri; Laerte Késsimos; Tiago Leal; Drauzio Varella são nomes que me ocorrem agora. Mas sei que estou sendo injusto e que há muito mais gente que costurou os fios que ligaram pessoas tão queridas de maneiras diferentes. Presente póstumo, isto é fruto de Alberto, legado precioso que ele deixa para trás. Nós, a família, mais pobre e mais gorda, agradecemos a todas estas pessoas que [citadas ou não] saberão se reconhecer nestas linhas.

São Paulo, junho/julho 2010. Sergio Zlotnic – psicanalista, mestre, doutor e pós-doutor em psicanálise, pelo Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo [da qual não é reitor]. szlot@uol.com.br

* por Sergio Zlotnic, especial para o portal da SP Escola de Teatro – zzzzlot@gmail.com